歴史に学ぶ?――ドイツの黒い森から 36(びすこ)

- クレマチス

- 2022年4月27日

- 読了時間: 14分

先回は地理に関連する話だったので、次は歴史かな、と踏んでいらっしゃった方、はい、当たりです。なんだか分かりすぎて詰まらない、と自分でも思い、さらにこのところちょっと慌ただしくて調べるのが面倒だったこともあって、いっそ身近な食べ物の話題でも(大食家に囲まれていたので)と思ったのですがこの機を逃すといつになるか分かりませんので、見切り発車でかなり粗略なブログをお目にかけています。

歴史、それも世界史の勉強は地理と違って高校生の頃からかなり好きだった。一時は史学科に進もうと本気で思ったほどだ。しかし担任の先生から、それはツブシの効かない分野で多分教師になるしか道はない、と言われ、私は人さまにものを教える仕事はしたくなかったので諦めた。(当時の担任教師が私という生徒に教師という職業を勧めなかったのは、教師としての洞察と責任感があったということだ。)

結局別のことをして何とか糊口を凌ぐことができ、それはそれで後悔していないけれど、ちょっとは未練が残っていたと見え、ドイツに住み始めてから「さあ、時間はたっぷりあるんだし、せっかく欧州にいるんだからちゃんと西洋史の勉強をしよう」と数年の計を立てた。(それが計画倒れに終わったことは言うまでもない。計画倒れにならないことを計画した人は特殊だと思う。)

最初は教科書通りのやり方で日本の歴史家による「ドイツ史入門」とか西洋史概説などを手に取り、また既にだいぶ前に読んでいた(らしき)増田四郎著「ヨーロッパとは何か」や「世界の歴史:ヨーロッパ世界の成立」(筑摩書房)を再読したりした。既読の書物の場合は、いくつかのページに赤線が入っているので「あ、読んでいたんだ」と分かるだけで、内容などまるで覚えちゃいない。ただし、今は歴史の現場にいるという事実が再読の際の理解を助けてくれる部分は大きい。

ドイツ史を中心とした西洋史の勉強で最初に挫折しそうになったテーマは「神聖ローマ帝国」である。ドイツがなんでローマ帝国なんだ、と訳が分からなかった。これで高校時代に歴史の点だけはよかったのだから、教わる内容は実にいい加減なものだったわけだ。

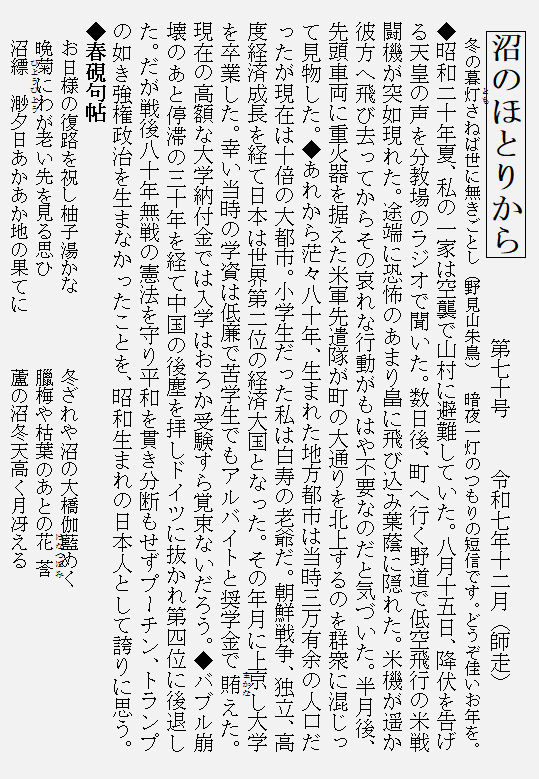

神聖ローマ帝国はドイツ語では Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation といい、「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」というのが正式な名称である。ここでローマとドイツ国民がどんな関係にあるのかというご質問ももっともですが、その経緯を話すと長々しく退屈になるのでそれは飛ばして、まず 962 年から 1806 年までの神聖ローマ帝国の版図の変遷を示す地図をご覧いただきたい。

始まりはともかく終焉ははっきりしていて、ナポレオンのウィーン占領と(現在の)ドイツを中心とする大中小領邦国家の降伏を以って 1806 年に帝国は消え去る。それまで 944 年の永きに渡って欧州に君臨したこの帝国は、15 世紀半ば以来かのハプスブルク家の掌中にあった。

地図から分かるように、この帝国と並んで東にはロシア帝国、西にはフランス王国があったが、イベリア半島については 15 世紀以降ハプスブルク家の分家になったので欧州大陸の大半を神聖ローマ帝国が支配していたことになり、欧州連合(EU)の地理的プロトタイプが神聖ローマ帝国と言われたのも故のないことではない。

神聖ローマ帝国は消滅したが、ハプスブルク家は規模はぐっと小さくなったもののオーストリア=ハンガリー帝国の盟主としてしばらくは中欧で一定の勢力を維持していた。

さて、このハプスブルク家の臣下にクーデンホフ=カレルギー伯爵という貴族がいて、何代目かは知らないが 1894 年生まれのリヒャルトが汎欧州運動の指導者となり、1923 年には「汎ヨーロッパ」宣言をして 1926 年からは国際汎ヨーロッパ連合の会長となる。

(添付の切手の写真は、1994 年に同伯爵の生誕百年を記念してオーストリア政府が発行したもの。オーストリアの EU 加盟は翌年の 1 月のことだった。)

1920 年代といえば二つの世界大戦の間(はざま)で、戦争で疲弊した欧州の存続を危ぶむ憂国の士は多かった。第一次大戦中に書かれたオズワルド・シュペングラーの「西洋の没落」が広く読まれていたのもこの時期である。リヒャルト・クーデンホフ=カレルギー伯が設立した国際汎ヨーロッパ連合は、当時の世相を反映して欧州の古来の価値観が廃れていくことに大きな危機感を抱き、キリスト教のヨーロッパを再確立することを目指した組織であった。

こんな話、ちょっと退屈で眠くなるかもしれませんね。しかしこのリヒャルトの母親が日本人と聞けば、はっと目が覚めるのではないでしょうか。リヒャルトはオーストリア=ハンガリー帝国の駐日代理大使ハインリッヒ・クーデンホフ=カレルギーと日本人女性青山みつとの次男として 19 世紀末に東京で誕生した。当時は稀だった国際結婚のハシリとされるが、西洋人の正式な妻となった最初の日本人女性がみつだったのではないか。

私の若い頃に流行った香水にゲランの「ミツコ」というのがあって、私はフランス人がどうして香水にそんな日本人の名前をつけたのかと思っていたが、これは光子・クーデンホフ=カレルギーに因むらしい・・・と思ったら、そうではなくてクロード・ファレールの小説「ラ・バタイユ」( 1909 年)のヒロインの名前なんだそうです。

小説家がその名前を借りるほどに欧州で名を馳せたクーデンホフ=カレルギー伯爵夫人は 7 人の子を生したあと 32 歳で未亡人となり、夫が全財産を妻に残したため遺産争いで渦中の人となるものの、家族・親戚を前に一歩も引かなかったという。

夫の愛情を独り占めにした嘗ての幸せな妻は、しかし息子との関係においては苦難続きであった。この辺りの週刊誌的な話題もここでは触れないが、逆らって年上の女優と結婚した次男への怒りは死ぬまで収まることはなかったという。こんなに立派な息子ならさぞ自慢だったろうにと思うのは、こちらが赤の他人だからか。しかしアジア人として欧州で差別にさらされても挫けなかった誇り高さは尊敬に値する一方で、息子の許嫁が女優と知って「河原乞食」と罵ったのはいただけない。

さて、このリヒャルトが創始し初代会長を務めた国際汎ヨーロッパ連合は、1972 年の彼の死後はクーデンホフ家の主君であったハプスブルク家のオットー・フォン・ハプスブルクに受け継がれる。この組織は欧州連合の楚と言われるが、実際のところは現在では名士・著名人の集まりのような印象を受ける。ロータリー・クラブやフリー・メイスンの類である。だがそこは筋金入りの貴族の集まりだけあって、歴史を左右する大事件においては重要な役割を演じてきた。

ベルリンの壁崩壊の直前、東ドイツ市民がオーストリアとハンガリーを経由して西側に逃れる「汎ヨーロッパ・ピクニック」が起きたとき、彼らの脱出の手助けをしたのがこの二か国のかつての領主ハプスブルク家のオットーであった。

さて、神聖ローマ帝国の複雑怪奇な歴史は一応クリアしたものの( 50 代・60 代の、どう贔屓目に見てもやっと並みの女に可能な程度には、何とか理解したと言う意味で)、その次に待ち構えていた難関が「 30 年戦争」であった。その前にプロテスタント改革者の出現で起きた宗教戦争も面倒くさいことこの上ないが、30 年戦争となると、「最後の宗教戦争・最初の国際紛争」と呼ばれるだけあって現在の欧州のほとんどの国が関与し、地理的にその真ん中にあるドイツが戦場となってドイツはその 3 分の 1 の人口を失ったという。この戦争について書かれたものを読んでいると、アウシュヴィッツの惨状よりも恐ろしい場面の挿絵が次々に出てきて、私はいつも中断してしまうのだった。

この戦争はもちろん 30 年ずっと続いたわけではなく、小休止・大休止の時期もあったが、1618 年に始まって終結したのは 1648 年、これはドイツの歴史嫌いの生徒でも知っている(近年はちとあやしい)。もっともヨーロッパではそれを去る 3 世紀ほど前に百年戦争というのがあって、ジャンヌ・ダルクの活躍で知られるこの戦争は英国とフランスとの衝突だったから神聖ローマ帝国は直接には巻き込まれなかったが、とにかくヨーロッパ人というのは獣の肉を食していただけあって実に執拗なのである。

こんなことをしていたら欧州は滅びる、という危機感に人々が捉われたのも無理はない。しかしナポレオンやらビスマルクやら、俗に英雄と呼ばれる人物が次々に現れて欧州大陸の諸国は相変わらず角突き合わせ、いくら平和条約やら不可侵協定やら、さらには中立宣言までしても、ほんの数十年の平和すら実現せず、そのうち世界大戦というのが起きてしまった。

その悲劇を経て国際汎ヨーロッパ連合が創始されたわけだが、リヒャルト・クーデンホフ=カレルギーの高邁な理想ではどうにも変えられない現実が疫病のように大陸に広がりつつあった。

第一次世界大戦の清算の仕方が敗戦国であるドイツにおそろしく苛酷であったことがヒトラーの出現に繋がったとよく言われるが、確かにフランスや英国が要求した賠償その他の条件は、ゲルマンの子孫をもって任ずるドイツ人には耐えがたい苦痛・屈辱であったろう。

世界史で「カルタゴの和議」という言葉を聞いたことがある。ローマに対抗して何度か戦役を起こしたカルタゴが最終的に敗れたとき、そこの民が二度と立ちあがれないようにするために、ローマ帝国は北アフリカのカルタゴの地に塩を撒いて不毛にしたという。第一次大戦後の戦勝国によるドイツへの措置はそれに近いものだった。

ともかく、ドイツはその屈辱に長く甘んじることはしなかった。それ自体は同情を誘う部分もある。しかしそこに現れたのは狂人であった。その狂人にドイツ人は熱狂した。あまりの怒りと恨みに彼らは理性を忘れたということもできよう。その点に関しては、第二次大戦終了後今日に至るまで議論が戦わされている。

話が飛ぶが、この二月以降のロシアのウクライナ侵攻に際して、私が思い出したのは第二次大戦に突入する前の欧州各国のヒトラーに対する姿勢だった。そのヒトラーへの各国首脳の対応は、現在の欧州各国政府のプーチンへのそれに驚くほど酷似していた。

その前に、ウクライナの情勢が暗雲急を告げる事態になった 1 月の時点で、ドイツの海軍副総督がインドで開催されたどこやらのシンクタンクの会議において、プーチンを庇う発言をした。プーチンが求めているのはリスペクトであり、そのリスペクトに金はかからない。どの国も彼を一方的に非難するのを止め敬意をもって接すべき、と言ったのである。

さあ、ドイツのメディアは彼の見解を猛攻撃し、おそらく米国辺りからの圧力もあったのだろう、ドイツ政府はあわてて「彼の発言はドイツを代表するものではない」という声明を出した。すると件の副総督は「あ、そうですか、では」という感じでさっさと退任した。

実を言うと、この時点で私は副総督の言うことにも一理、いや 0.5 理くらいはあるのではないかと考えた。プーチンについては彼が登場した時点から気持ちの悪い厭な奴と思っていて、あんな男と交渉せねばならない日本や欧州の政治家が気の毒になったほどだ。自身がドイツに来て、彼の履歴( KGB のスパイとして東独に駐在していたことなど〉を知るにつけてもその不気味な印象は深まるばかりだった。

メルケルは彼と結構うまくやっており、言葉の壁がないためもあろう(東独生まれのメルケルはロシア語が、元東独駐在員のプーチンはドイツ語が、極めて堪能である)と思っていた。機を見るに敏、周りの空気を読み過ぎるほどによく読むメルケルは、前首相のシュレーダーと違ってプーチンと一定の距離を賢く保っていたが、二人の間には得も言われぬ親和性が漂っていた。

最近のこと、葛飾文芸クラブのフォーラムでいちまるさんが言及しておられたところによるとプーチンはエカチェリーナを尊敬していたそうで、これはメルケルも同じ。こちらは何かのインタビューで堂々とそう発言している。自分をこの北ドイツ生まれのロシア女帝に準えるような言動すらあった。要するに二人とも「帝国」というものへの憧れという点で一致しており、さる学者によるとこれはファシズムの一つの特徴だという。そういえば、ムッソリーニも古代ローマ帝国の再興を目指していたっけ。

それでも私がドイツ高官のプーチン擁護の発言をさほどひどいとは思わなかった理由は、とにかく私は昔から○○一色、満場一致というのが大嫌いで、集団ヒステリー的な趨勢には怖気を振るうためである。まあ、はやく言えば天邪鬼というところ。

さらにそのずっと前から、私はロシアの現状をいささか憐れんでいた。というより、鉄のカーテンを引き裂いた欧米の冷戦後の振舞に不快感を催していたのだ。米国の一人勝ち、そのおこぼれに預かろうとする欧州諸国、多分日本も。ドイツなんかはおこぼれどころか一番おいしい部分を横取りし、米政府からただ乗りもいいところだと批判されるようになっていた。ある雑誌に、冷戦時代の方が東西のバランスがとれていて世界は安定していた、というようなことが書かれていたが、それにも一定の共感があった。とにかく、西側の浮かれぶりが気に入らなかったのである。

そもそも 1990 年代の終わりに米国がロシアと国境を接する東欧諸国と軍事協定を結んでミサイル搭載なんかを始めた頃から、これはちょっとヤバイのでは、と感じていた。私がドイツに来た 21 世紀初頭以降は、アメリカの威光を傘に来て EU がバルト三国を加盟させるなど、ロシアの旧勢力圏は急速に縮小していく。かつてのユーゴスラビア連邦が崩壊したのちには、多くのバルカン諸国が NATO 加盟国となった。

20 世紀末からのロシアの変遷は、ちょうど 17 世紀の 30 年戦争を機に急速に縮小していった神聖ローマ帝国の運命を思わせるところがあった。

だから 2014 年にロシアによるクリミア併合が起きたときにも、「こうも昔の領土を西ヨーロッパに奪われては、プーチンが焦るのも無理はないかも」などと発言して夫の親戚から冷たい目で見られるようになった。要するにウクライナで戦火が上がるまでは、私はプーチンの、良心とは無論言わぬまでも僅かながらの良識程度のものに期待していたと言える。

それが粉々に砕けてしまったとき、私などの誤解や勘違いは無害だがこれが政治家の間に蔓延していたとなると、世界の命運に大きな害を及ぼすと悟った。しかしドイツ国民ですらない私と違って、現政権のほぼ半分がまだロシアを弾劾することに逡巡しているのである。特に与党第一党の社会民主党は、これまでの親露路線を全面的に捨てることができない。

ロシアのご機嫌取りにこの政党の議員がどれだけ国民の税金を浪費していたかということが暴露されるようになっても、そして大統領のスタインマイアーや北ドイツのマヌエラなんちゃらという知事(ノルドストリーム 2 のパイプが自州を通過するよう画策し、怪しげな財団まで作って厖大な税金をドブに捨てた)が、プーチンに対する自分たちの評価は間違っていた、と過ちを認めて国民に謝罪しても、そのあとで社民党の古株連中がのこのこ顔を出して彼・彼女らを弁護する。彼らは役職についていないので辞職を迫られることも無く、安心してプーチンとそのドイツのお友達を庇うことができるのである。謝罪した現役の政治家たちも、本心ではやはりプーチンを「いい人」と思いたいらしい。

まるで分かっちゃないこの連中の弁護を聞いていると、私は第二次世界大戦直前の欧州の政治家によるヒトラー懐柔策を思い出さずにはいられない。特にその失敗で知られているのは英国のネヴィル・チェンバレン首相である。

この人がミュンヘン会談でヒトラーたちと締結した「ミュンヘン協定」は結局何の意味もなさず、せいぜい戦争勃発を 1 年遅らせた程度で、その間に英国・ドイツともに軍備強化に励んだのだから功罪というなら罪の方が勝るといえる。この宥和策で英国は次々と妥協を余儀なくされ、のちには英米のソ連恐怖に乗じたヒトラーにチェンバレンは手玉に取られたのだという評価を得るとともに、「宥和策」なるものの危険の例として現在に伝えられている。

目下ドイツ与党である社会民主党は、ロシアをこれ以上怒らせると窮鼠猫を噛むになるとウクライナへの兵器供給を拒否していたが、窮鼠の最後の手段が核兵器であることを最も恐れているらしい。しかしプーチンはもはや正気ではないので、使うならいずれ何がどうあっても使うだろうし、ここで妥協したらチェンバレンの二の舞いになることをドイツの政治家たちが(いかに無教養とはいえ)知らないはずはない。

その社民党のショルツ党首がようやくウクライナへのゲパルト自走式対空砲の納入に同意したと言うニュースが先ほど流れた。連立相手の緑の党と自由民主党にやいのやいのとせっつかれて遂に折れたらしいが、過日アメリカの新聞に「ドイツ政府はプーチンの下僕」と書かれたことも大きいのだろう。

いや、実際のところ、彼らは歴史に学んでなんかいませんよ。頭にあるのは保身だけ。

何故か知りませんがとても落ち込んいた気持ちが少し上向きましたありがとうございました

ミーハーな僕にとっては、ローマ帝国が縮小していく過程が一目瞭然な地図や貴族の活躍は小説を読むようにカボチャ頭にも簡にして要を得た興味深いエピソードとともに頭に入りました、権謀術数を商売とする政治家たちもびすこさんの話の運びを少しは見習ってハニートラップから脅し、すかし、ファクト、諜報網の網に引っかかってくる手がかりをIT分析にかけるのではなく自らの命を懸けてことに当たって欲しいです、今ふと思い出したのですがかのフルシチョフが日本の政府の要人をジャックナイフを机に突き立てる方法で決断を迫ったとか言う噂を思い出しました…今更ですが…ロシア人の行動文法?読み解くところから、外交交渉がんばって欲しいです、泥縄でも縄がないよりマシ😅