女のホラー小説――ドイツの黒い森から 31(びすこ)

- クレマチス

- 2022年2月7日

- 読了時間: 12分

これは「女が書いた女を主人公とする恐怖小説」という意味。リンカーン風に「女の女による女のための」と言わないのは、最後の「女のため」の部分がひっかかるからで、読者は圧倒的に女が多いと思うけれどためになるかどうか。

円地文子の「女坂」を例のタカコさんの本棚に見つけたとき、名前だけ昔から知っているこの女流作家の作品を一つくらいは読んでみようとバッグに入れたのは、既に世に出ている「源氏物語」現代語訳中の円地バージョンに関する評に影響されてのことだった。

その評者である田辺聖子という作家は抜群に文章がうまいと思う。そしてその語彙の豊かさには圧倒される。この年になって自分の国語力不足がつくづく情けなく、といって今さらちゃんとお勉強するのは面倒というとき、おせいさんの小説やエッセイは「面白くてためになる」手本である。

別に他の人の意見を気にする必要はないものの自分の判断・評価に自信を得たのは、だいぶ前のことだが丸谷才一の随筆を読んでいたときで、同氏は文壇で文章の達人とされているのは「愛と聖」だと述べていた。愛は佐藤愛子、聖は田辺聖子である。彼女たちの書いたものには、「うーむ、これでは男としての面子が立たない」と驚嘆することがしばしばだという。

私が好きなのは、文章の流れが軽快でなだらかで無理がないからで、すっと頭に入る点がモーツアルト的だと思っていたが、それについても似た評を目にしたことがある。田辺氏が「感傷旅行」で芥川賞をとった際、当時大阪の毎日放送のラジオ制作部にいて彼女を応援してくれていた人物が受賞作を読んで「一部、モーツアルトみたいやな」と評したそうで、それはこの人にとって最高の賛辞だったそうだ。

その田辺聖子が源氏物語の現代語訳に挑戦したとき、既に与謝野晶子、谷崎潤一郎、円地文子の全訳があった中、円地氏の文章は「手だれの美文」で古語における蓄積の深さに感じ入ったと述べている。個人的にも師と仰いでいたらしい。

そういう人の作品なら読んでみたいものだと思いながら、帰国時には忘れていたり他の作家に気をとられたりで、ほんの最近まで手に取って頁をめくることはなかった。

暮れ以降にタカコ蔵書の数冊を読んだあと、さあこれから「女坂」を読むぞ、と意気込んだのだが・・・まず裏表紙のコピー(紹介文というのだろうか)を読んで、その意気込みは瞬時に萎んでしまった。

『明治初期、世に時めく地方官吏白川行友の妻倫(とも)は、良人に妾を探すために上京した。妻妾を同居させ、小間使いや長男の嫁にまで手を出す行友に、ひとことも文句を言わずじっと耐える倫。彼女はさらに息子や孫の不行跡の後始末に駈け廻らねばならなかった。すべてを犠牲にして、「家」という倫理に殉じ、真実の「愛」を知ることのなかった女の一生の悲劇と怨念を描く長編。』

うわ、これはウチには無理やわ。というのが最初の反応だった。こんな小説を好んで読む人がいたら、それはかなり倒錯した嗜好の持ち主ではないか。いや、今を去る 60 数年昔にテレビが一般家庭に普及し始めた頃、世の主婦が好んで観ていたのは(たいていは昼間)この種の浮気や嫉妬や女の献身とやらをテーマにしたドラマだったから、少なくとも当時は多数派の支持があったわけで倒錯ともいいにくいが、「こんな話のどこが面白いのだろう」と不思議だった。無論まともに観たことはなく、子どもなりに「正視に耐えない」とまで感じたものだ。

そもそも家庭のゴタゴタを扱ったホームドラマだって御免被る。それが 80 年・90 年代になってからも人気を保っているのにはまいった。橋田寿賀子原作などと画面に出ると即チャンネルを変えるが、休暇を両親のもとで過ごすときには母親がこの種のホームドラマを観たがり、父親は水戸黄門だの大岡越前だのという時代劇のファンで、どちらもアホらしくてさっさと退出した。(どうしても付き合う必要があるときは時代劇の方がまだマシだった。それと鬼平犯科帳ならば今も好きである。)

好き嫌いというのはおよそ理由などないものだからホームドラマのどこが厭かなどと分析してみても仕方ないが、しかし「女坂」のようなテーマへの拒否反応にはそれなりの訳がある。

幼稚だとか狭量だとか世間知らずとか言われても、とにかく妻以外の女に手を出す男は敵だ。自分の妻と、浮気相手と、結局は二人の女が傷つくという事実に鈍感な男は許せない。しかし浮気されても生活の安定を保証してくれるなら我慢する、という女も嫌いである。我慢しながら胸に嫉妬の炎を燃やしている女はこの上なく惨めである。それを見ぬふりして情事とやらに耽る男には、肉刑中の「宮刑」こそがもっともふさわしい処分だと思う。

こんな風に言いたい放題言えるのは自分が当事者でないからという声もあろうが、浮気だの妾・情人だの、果ては嫉妬に狂った妻の刃傷沙汰だのは、自分の親族にも実際にあった話でまんざら知らない世界ではない。しかしその種の世界との関わりの有無と深度は別として、とにかく見たくない、聞きたくない、従って読みたくもない。

にもかかわらず、私は「女坂」を読んだ。せっかく手に入れた本だから、というケチな根性に加えて、丸谷才一が褒めた田辺聖子が褒めている円地文子の作品だから、という、どうも権威主義的な動機もなしとしない。

それにしても読み進むのが辛かった。何とまあ残酷な話であろう。白川という男は罪もない妻にどうしてこんな仕打ちができるのだろう。まだ 30 歳にもならない倫が、なぜ上京して夫の気に入りそうな美少女を探してまわらねばならないのか。求めているのは秘書や下働きの女ではないのだ。

最初の夜は 3 分の 1 ほど読んで就寝したが、大げさでなしにうなされてしまった。子供の頃から怖い話や残忍な筋を読むとその恐怖で夜中に何度も目を覚ますことがあったが、大人になってもそれは変わっていないと知った。(この種のショックが最も強く長く続いたのは、学生時代にフランクルのアウシュヴィッツ体験「夜と霧」を読んだときだった。)

夫と家との奴隷として生きることに倫はもちろん抵抗や苦悩があるが、それを周囲にこぼすことはない。そもそも孤立無援の身なのだ。妾達(一人から三人に増える)相手に何かちょっとした感想や私見を述べただけで、それが歪められて妾から夫に伝わり彼の不機嫌にさらされるので、彼女たちとのまともな会話も諦める。

明治の大資産家で生活には何の不自由もないばかりか、白川には「吝嗇」という欠点だけはなく、また倫の家政や財産管理の腕は正しく認めていて一切を任している。若い妾を探しに行かせるときにも十分すぎる資金を渡し、その使い道を報告せよとも言わない。もし倫が支配人であるなら、主人の信頼は絶大で高給で遇されていることになる。

しかし倫は若くして嫁ぎ 15 歳で長男を生んだ堂々たる正妻なのである。そして憐れにも、夫を今も愛している。それは彼の社会的な地位や立派な外見のためではない。まずここが不可解だ。共感ゼロである。いくら愛情は理屈ではないと言ったって、こんな人でなしを愛し続けるなんて。

しかし恨みや復讐心は倫にも人並みにあって、自分は夫より一干支違いだから何としても彼より前に死んではならないと考える。「行友が八十まで生きたとしても、自分はその時に七十にはなっていない。それまでの辛抱なのだ。それまでに行友に負けてはならない。自分の命が行友に勝たなければならない・・・」

何という夫婦かと思うが、こういう例はほんの半世紀前くらいまで結構多かったような気がする。私の友人の母上も、女遊びが激しかった夫が晩年に患ったときしっかり意趣返しをしたと言っていた。

しかしその願いもむなしく倫は夫よりも早く死を迎えることになる。生来体が丈夫で医師を必要としたことがないのが自分の取り得と思っていた自信が仇となり、腎萎縮から進んだ尿毒症で命を落とす。寝込む直前に、大学生の孫が孕ませた元女中とその赤ん坊を見舞って帰り道、浮腫のひどい足で自宅への坂道を一歩一歩やっとの思いで歩きながら、目の前の小さい家々を見て心を揺さぶられるシーンがある。

「幸福が…調和のある小さい、可愛らしい幸福が必ずこの家々の狭い部屋の燭光の弱い電灯のもとにあるように倫には思われた。小さな幸福、つつましい調和…結局人間が力限り根限り、呼び、狂い、泣きわめいて求めるものはこれ以上の何ものであろうか。」

そして最期の渾身の復讐。

妻にこのような思いをさせる男をどうしてくれよう、と激している私の頭に浮かんだのは、古来同じような悲哀とともに生きた女たちで特にかの源氏物語に登場する女たちの生涯が思われた。

源氏物語に眼を通すことは日本人の私にとって必須科目みたいなものだと不承不承読んだものの (無論現代語訳)、私の性分にはまったく合わず、この光源氏というのはなんちゅう自分勝手な女たらしだ、という印象しか残らなかった。孤独な最晩年は自業自得として、その程度の罰では足りないほどの不幸を数多くの女にもたらした男である。

「女坂」では上司の川島総監と命運を共にした白川が最盛期を過ぎたことを悟って暗然とする場面がある。「倫の外に須賀を愛し須賀の外に由美を愛してみたところで、どう生きていく世界が変わるというのか。白川は荒寥と腕を拱いて黒い風のように心身を吹き抜ける孤独に耐えた。」これは自分が「愛した」数多くの女たちに先立たれ、継室の女三宮にも去られた源氏の心境でもあったろう。

どの女も彼に憧れ縋り纏わりついて生きつつ、少しも幸せではなかった。正妻の葵の上といい、自分好みに育てた紫の上やライバルに憑依して恨み殺した六条御息所といい、誰もが嫉妬地獄の中でその生涯を終えた。そして女たちの苦しみが歳月とともにいや増したのは・・・とにかくみんな暇すぎたのだ!!!

もし彼女たちに活動の場があって気分転換や気晴らしができていれば、寝ても覚めても光源氏を思う必要なんかなかった。これが現代の女なら、一昔前に流行った「自分探し」や「港探し」とやらに時間を費やすこともできたろうに。第一読む本すらない。見る演劇も聴く音楽もない。漢書はあったが、仮にそれに関心があったとしても女が読むものではないとされていた。勝手な外出など無論許されぬ。これでは「なげきつつひとり寝る夜の明くる間」のみならず、ひとり過ごす一日が暮れるまでだってうんざりするほど永いだろうよ。

自分がそういう境遇に置かれたら、と思うとぞっとする。まさにホラーである。まだしも監獄に入れられて、しかし雑誌や本の差し入れがあり、ついでにノート・便箋・筆記具が手に入るのなら我慢できようというもの。かの「蜻蛉日記」みたいに恨みつらみを綴るのも、暇つぶしにはなる。

「女坂」の白川倫は決して頭の悪い女ではなく、意志の強さにおいてはそこらの男など足元にも及ばない人物だったから、「学び」の機会が与えられれば幾らかでも生きがいを見出すことはできたろうに、とも思うが、熊本の下級士族の出で 15 歳で子どもを産むという履歴では読み書き算盤がやっとで、書く字も拙かった。本当に全くと言っていいほど救いのない人生だったのだ。読んでいてこっちもただただ切なかった。

ただし、これは作者の意図の外であろうが、白川行友の身分が福島県の県令(知事)の懐刀として重用されていた大書記官だったことから、当時、明治初期の日本についていくらか学ぶことができたのは私にとってちょっとした拾い物だった。

福島の県令だった川島という人物には明確なモデルがあり、彼の名は三島通庸という。薩摩藩出身で、福島では冷徹敏腕の官僚として県人を無視した土木工事を慣行し、足尾鉱毒事件を握りつぶし、自由民権運動家を逮捕して拷問にかけ投獄し、その手腕を認められて警視総監となる。「女坂」では中央官庁に赴任した川島を追って白川も居を東京に移す。三島は1888 年、53 歳で脳溢血のため世を去るが、倒れる数か月前に「千住小塚原に死刑者の法要供養を行い、雑司ヶ谷に埋葬場を移し慰霊塔を建立」というのが何ともはや。(この人の血を引く玄孫や果ては来孫までが、今の政界にいることにびっくり。)

この辺りの政情や自由党の台頭などはちょっと調べればわかる話だからこんなブログに記す必要などないのだが、私は 19 世紀末の福島県の状況を知って、同県人の薩長への憎悪が何辺にあるのかが分かったのだった。

世界を震撼させた東日本大震災の被害者に手を差し伸べた同胞は多かったが、そのとき福島県人の一部が「薩長の恩は受けたくない」と言ったという話が伝わっている。それを私は例の白虎隊で知られる戊辰戦争の恨みからだと思っていた。そんな遠い昔のこと…徳川はとうに去り、時代も違うのに。しかし今回、福島事件などの農民の反抗や自由民権運動に対する三島通庸の弾圧を知って、恨みはさらに根深いものだったのだと悟った。

当時の政府はなぜ東北を始めとする東日本をそこまで追い込んだのか、その統治を薩長に任せたのは明治新政府に敵対的だった「あずまえびす」への懲罰だったのか。明治の政治家の粗暴さには私程度の人間でも憤怒に耐えない。

この小説でもう一つ考えさせられたのは日本語であるが、文体を別にすれば、そこから得た日本語の知識はほとんどが名詞・形容詞、一部動詞などの古い言葉に限られる。描かれている時代が 1880 年代からの約 40 年だから生活様式は今日とは大きく異なり、暮らしの全側面において登場するものが現代の読者に馴染みがないのは当然で、われわれが無知なわけではない。

そのため末尾に注解がついていて、ざっと数えたら 7 百語くらいあった。ただその中にはこんな言葉にまで注を加えずとも、と思う単語も少なくない。長火鉢、欄間、黄八丈など知らない人の方が少数派ではないか。和裁の「絎台(くけだい)」というのもあって、これは「きざみ」と同様子供時代によく目にしたから懐かしかった。「肩上げ」も同じ。「士族」や「西太后」に注を必要とする読者がいるだろうか。

その一方で「にじり書き」とか「鞠躬如(きっきゅうじょ)」とか初めて目にした言葉もある。飽きられた女が「秋の扇」なんてのは何となく分かるけれど。

この小説の初版は 1957 年だそうで、当時は古い暮らしや慣習がまだ残っていたので注釈抜きだったろうが、版を重ねるにつれ、戦後生まれの読者のために手取り足取りの配慮がなされたものと見える。

その注解を担当しているのは文学者・犬養廉氏(1922-2005)で、その名前からもしや犬養孝の縁者では、とウィキを見ると弟とのことであった。犬養孝の名は学生時代に万葉集の講義で耳にしただけだが、当時すでにかなりの年齢というイメージがあったので調べると、兄弟は 17 歳も年が離れていたと分かった。上記の三島通庸を始め、登場人物のモデルや歴史上の人物の解説があるのはありがたい。

さて、田辺聖子も絶賛の文体に関しては、おせいさんのそれをモーツアルトに譬えるなら、円地文子の文章はバッハみたい、というのが私の感想である。

(このあと遠藤周作の「女」上・下を読んだが全然面白くなかった。不愉快なのでバンバン飛ばし読み。そういえばモーパッサンの「女の一生」もそんな読み方で、最後の台詞しか覚えていない。そもそも女の生涯の物語、特に「耐えた女」の話など身震いがする。では男の生涯はどうかと言うと、「無法松の一生」なんか好きだなあ。男の誠!)

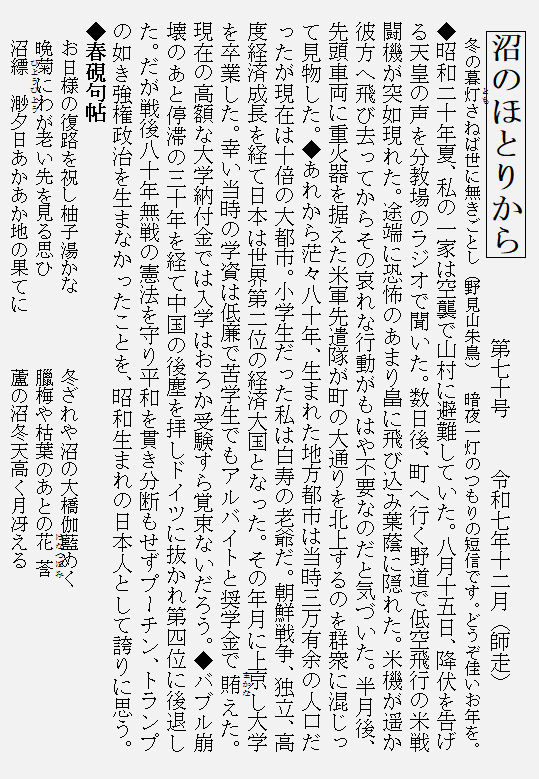

男の誠といえば、今日の青い花の写真ですが。

日本語で瑠璃蝶草と呼ばれるこの花のドイツ語名称はメナートロイ(Männertreu)で、「男の貞操」とか「男の真心」という意味である。バルコニーやベランダを飾るこの青い花は 6 月から 7 月にかけて咲き、その花期の短さ・移ろい易さから男心に譬えられるのだそうだ。

フォーラムの方でいちまるさんのブログへのコメント中私が山本周五郎の日本婦人道記に触れたら、そのことに言及して下さったので、この欄を借りてついでに。

この日本婦道記は、頂戴して来た本で読み始めたのですが文字が余りに小さくて頭痛がしてきた。それで青空文庫を探したらバッチリありました。10数編の短編を読んだところでの感想を申しますと。

もう美談に続く美談なんで、がさつな現代女としては俯くしかないんだけど、だんだん腹が立ってきた。だって、ここに登場する婦人っていずれも男にとって都合のいい女ばかりじゃありませんか。貞女、才女、烈女。良人を助けて子を育てて家を(場合によっては城を)守る。女自身の人生ってないのですよね。まあ、それは戦後までずっとそういうことだったのですが。

それで思い出したのが「妻をめとらば才長けてみめ麗しく情けあり」という歌。これを初めて聞いたときは、じゃあ、才能もなくみめも良くない女は嫁がずじまい?と思ってむっとしました。呆れるのは、この歌詞をものしたのが女たらしの与謝野鉄幹だということで、その妻晶子は才もあり麗しかったのに、ああ、それなのに、他の女に目がいってばかり。

うーん、でも女も自分に都合のいい男ばかり求めるから(三高とか、さ)、おあいことも言えますけどね。

今気がついたけど、フォーラムでのコメントをここで繰り返している。これでは芸がないので猿芸で私も歌を。「夫を持つなら秀才で、みめ感じよく、金稼ぐ」。しかし金はあってもケチな男は最低、不幸のもとです。ケチだめ、酒飲みだめ、女好きだめだめ、いばるのだめ、私って注文の多い女かなあ。

美代子さんのこと、私が当時のかちねっとに参加してすぐあとの2013年のクリスマス前に、手作りのクリスマス飾りの写真をアップしたら褒めて下さった。それが嬉しくて、いちまるさんを介してやり取りしている中、翌年の初めに亡くなられたときは、自分の身内を失ったように悲しく寂しくなりました。私は昔気質の下町の人を実際には知らないので、なんだか時代劇の短編の世界を経験しているような気分になったりしていましたから。

いちまるさんにときどきおっしゃる台詞も寸鉄人を刺す、みたいなところがあって、笑ってしまったことも。あ、そうだ、美代子名言集というのを編んではいかがですか。

小気味よい位の痛快な振り返りですね。同調圧力の凄まじさが伝わって参ります。周りを見渡せばただただ忍従の日々の同じような境遇の女たち、明日の明かりが見えない。辛かったでしょうね。女を泣かせちゃだめです🙅♂️きっとこれから時代は男の忍従の日々が始まるのだと思います。男なしでも世界は回る。そんな小説見たことない。トライする価値はあると思います、僕がやるかどうかは別として。男の純情は無法松の一生に尽きると思います。阪妻はあの一作で歴史に残る人になりました。願わくば男の純情女の純情がこれからも永遠でありますように…。

ところで今日は僕もなんとなく振り返りをしました。2014年に母が亡くなって、随分日にちが経ちました。昼11時ごろ蕎麦屋に行って熱燗をつけてもらいいつもの蕎麦を食べ…ちょっとギターを弾き、今寝床で食事をしました。コップで熱燗を飲み400円位の寿司を食べました。この400円のお寿司見事です…簡単に言うとマグロでもタコでも3分の1位の厚さです、これは本当にアイディア賞です。

びすこさんの一刀両断にはとても及びませんが…振り返りってたまにはいいもんですね。

江戸紫の花いいですね、男に似合いそうな色です…あはは