「流離譚」を読む-①―ドイツの黒い森から 66(びすこ)

- クレマチス

- 2025年1月9日

- 読了時間: 17分

さて、やっと開いた「流離譚」。上巻も下巻も約 450 頁で合わせて 900 頁、しかも字は小さめ。この本が発刊された 80 年代初めには団塊の世代もまだ若く、最大の読者層である彼らのために文字サイズを考慮する必要はあまりなかった。

しかし今これを読み通せるだろうか、まあ、1 日 30 頁程度で眼精疲労を抑えて読み進めば、年が変わるまでには終えられるだろう。と、読書開始。すると案に相違して文字のサイズは気にならず、日本から持ってきたビタミン剤の助けもあってか頭痛・肩こりに悩まされることもなく、雑用で中断しながらも師走半ばには読み終えた。

「流離譚」という題を最初に知って、この流離という言葉から私が思い浮かべたのは、言わずと知れた島崎藤村の詩「椰子の実」の「実をとりて胸にあつれば 新たなり流離の憂い」という有名な箇所である。しかし草深い土佐の田舎の安岡家の、それも侍と百姓の中間ともいえる何とも中途半端な集団に、「流離の憂い」などという感傷的な台詞は釣り合わないような気もするが・・・

読み始めて間もなく、ネットでこの作品の評価や感想を見てみると、意外や意外、こんなにも地味で、「知る人ぞ知る」ある時代のある地域のある人々に集中していて、エモーションを煽る箇所も事件の劇的な描写もなく淡々と進行していくこのお話を称える声が結構あって、読者の幼稚化を嘆く昨今のインテリに聞かせたいと思った。

その中で一番簡単な評を一つ紹介すると(「読書メーター」新潮文庫版「流離譚上」〔感想・レビュー〕さっと)、

<「その一家のことを『奥州の安岡』と呼んで、私は子供の頃から、ときたま聞かされていた」―土佐の郷士を祖先に持つ著者の親戚に、一軒だけある東北弁の家。その歴史をひもとくと、幕末の動乱に身を投じた安岡三兄弟の存在があって・・と、個人的にこれほど興奮させられる題材も珍しい。一般的な史実の中に自身のルーツを置くことで、歴史とは、なんと生き生きとしてくるものなのだろう。歴史のおもしろさ、奥深さを知る一冊。>

とあるのだが。

この中の「一般的な史実の中に自身のルーツを置くことで、歴史とは、なんと生き生きとしてくるものなのだろう」という表現は、幸いにも私にとっては素直に首肯できる。それは私がその土佐の安岡家から遠くない村の出身であることに加え、かつて京・大阪の人間に「土龍(ムグラモチ)」と馬鹿にされた土佐人の風貌や形容しがたい矛盾だらけの気質を知悉しており、安岡章太郎の円熟した筆の運びで展開する物語の中の、偉人とはいわぬまでも幕末以降の活動・活躍で知られる同郷の士たちにも、読み物や大人たちの話を通じて子供のころから馴染みがあったためで、幼い頃の追想とそこからの連想も私に頁をめくることを促した。

逆に言うと、土佐だの高知だのとはまるで縁がなく、激震に揺れた幕末期の日本にも、のし上がってきた明治の元勲などにも関心がなく、武士がなんなんだ、郷士がどうした、というような人には、この作品は退屈なんてものじゃなくほんの数頁目を通すのも苦痛であろう。それでもこの 900 頁を完読した人に、あなたを動かした推進力は何だったのですか、と訊いてみたい。「個人的にこれほど興奮させられる題材も珍しい」という上の評者は、勤皇・佐幕の志士の子孫か、安岡家並みに謂れのある古い先祖を持つ人なのかもしれない。

先祖というなら、本格的に読み始める前に私がふと気になって調べたことがある。わが母の実家の来歴である。この N 家は同じ市内の、私の家から 6、700 メートル離れた「武家屋敷」と呼ばれる地域にあって、だから侍の家系なのだが、建築物もそこに住んでいた人間もぜ~んぜん大した家ではない。私が一番厭だったのは、祖父母はともかく母を含む 7 人の兄弟姉妹がその出自を(唯一の)自慢にしていたことで、小学校・女学校時代の通信簿に「旧士族」と書かれているのはクラスでは自分たち姉妹だけだった、などと叔母たちが話しているのを訊くと、子供心にムシズが走った。彼・彼女らの誰にもこれという才能や能力はなく気力・気概などとも無縁でありながら、一方で虚栄心や、さらに悪いことに人を見下す傾向は突出していて、そのネガティブな資質のゆえに N 家は衰退の一途をたどり、今や誰も維持できなくなった家屋敷はそれでも歴史的に何やら意義があるとかで市当局が譲り受けて管理している。

祖父は次男ですぐそばに本家があり、そこの現当主は 15 代目だそうで、こんなちっぽけな家の当主もないもんだ、と苦笑してしまうけれど、本家筋の人とはあまり深い付き合いがない分まともに見えて、最近 96 歳で介護施設に入った母の従弟とは、私は彼が引退して西宮から戻ってきてのちは挨拶に訪問し合う仲であった。

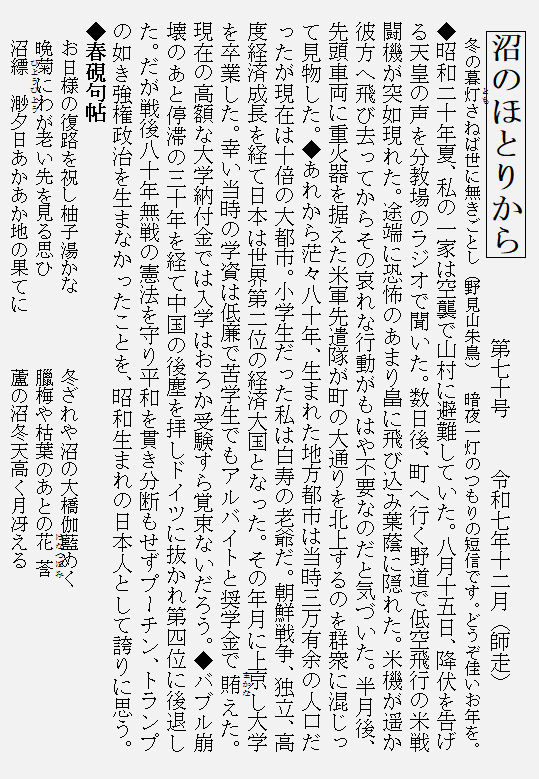

その辺りに住むお侍さんの子孫はだいぶ減ってしまったものの、市の観光課の努力で景観は何とか保たれている。とくに市が持ち主の放棄を受けて管理しているのが城山にある五藤家の屋敷で、ここは土佐の東部を預かる、山内藩の 11 人の家老の一人の住まいであった(写真 1 )。一豊の忠臣だった五藤家の祖先の一人を、2006 年の大河ドラマ「功名が辻」では武田鉄矢が演じていたんですって?

山内藩の家老中の筆頭は、佐川(牧野富太郎の出身地)周辺の地域を支配していた深尾家である。近江長浜時代からの一豊の家臣で、例の野中兼山を死に追いやり一族全員を破滅させてその血を完全に絶ったことで知られるが、県中西部では悪く言う人はおらず、山之内家との縁戚関係が一族の地位を保証していたのであろう。

ある土佐の歴史の研究家が書いたものによると、11 だか 10 だかに分かれた土佐藩の領地の中で、もっとも平和で「すべて世はこともなし」という状況が続いたのは五藤家のそれだったそうである。これには、そうでしょうとも、と言いたくなる。私の母方の親戚やその縁に繋がる人達を見ても、何かを変革しようとか事態を打破すべしなどと考える人間は見当たらず、穏やかといえば聞こえはいいが要するに現状維持族だったのだ。

山内家はもとは織田信長を経て豊臣秀吉の家臣だったのが関ヶ原の戦いでは家康につき、その功労の報酬として土佐の国を賜ることになって、内助の功で有名な千代の夫である一豊はそれまで主だった掛川城を去って土佐に入城した。私は見ていないが、この経緯は上記の「功名が辻」でも紹介されて有名になったらしい。

この掛川には夫の同業者がいるので一緒に見学に行ったことがあって、「こだま」の停車駅からよく見える掛川城を眺めていると、迎えにきた工場の人が山之内家と掛川城と土佐藩について説明するので、「私はその土佐の出身です」と言ったら何やら嬉しそうだった。

一豊が勲功を認められ褒賞として得た土佐であるが、そこではこの新主君は歓迎されなかった。それ以前にここを統治していた長曾我部氏の残党が新参の殿様に仕えることを拒否してしぶとく反乱を繰り返し、その頃「一領具足」と呼ばれていた半農半兵の剽悍な男たちの反抗に山内氏はひどく手をやいたという。私が思うに、安岡章太郎のいう色黒・ずんぐりの土佐の「土龍(ムグラモチ)」というのは、恐らく、平時は鋤や鍬を手に農耕に従事し、戦時にはそれを槍や兜に持ち変える、農民とも兵士ともつかない長曾我部時代からの荒々しい田舎者たちの系統だったろう。ゲリラ兵としての彼らの抗戦ぶりが目に浮かぶ。

N 家の話に戻って、この一族の 1 人、正確には一組の夫婦が従弟妹同士の結婚であったことから、30 年前に私の曽祖父の代からの系図(計 260 人にのぼる)と存命の子孫の住所を掲載した「桔梗録」(家紋が桔梗なので)という冊子を作成し関係者全員に配った。私は「ふん、こんなもの」という態度で受け取ったのだったが、従姉妹たちに連絡せねばならない時に便利なのでそれをこちらに持ってきていて、ふとそのどこかで N 家の由来に簡単に触れていたのを思い出し、引き出しの奥から探し出して繰ってみた。すると、

「元祖○○孫兵衛は土佐香我美郡山北村に在って浪人から慶長年間( 1596-1615 年)に土佐藩山之内家の家老五藤家へ仕官しております。今から 400 年前、それ以前のことはわかりません」

とあるではないか。驚きましたね。N 家の先祖は安岡家と同じ山北村に住んでいたわけである。しかしこのナントカ録によるとN 家は「与力騎馬として五藤家に仕えた」そうで、それが事実とすればいわゆる上士に当たり、上記の「一領具足」に起源をもつ郷士連中とは身分を異にする。

さらに五藤家とその家来の子孫の風貌を見るに、私が子供の頃に知っていた人達すらもすらりとしてすっきりした面立ちの男性が多かった。祖父などは亡くなった時に普通の棺桶には入らない体格で、その容貌から村の子供たちに「ガイジンさん」と呼ばれていたほどである。あいにく彼が娶った女性(私の祖母)はちんちくりんの「おへちゃ」だったため、日本人離れした祖父の血は次の代にはたちまち薄められてしまったのだが。

つまり、N 家の昔を辿ればおそらく遠州(静岡県西部)系か、桔梗紋で推察されるように美濃国辺りからで、それに対し安岡家の方は土着であったろう。従って両家がある時期同じ山北という村に住んでいたとしても、片方は五藤家から山内藩を通じて幕府への忠誠を誓い、もう一方はかつての長曾我部氏への忠誠を理由に下士・郷士という身分に置かれていることにさぞ不満たらたらだったと思われ、彼らが互いによき隣人だったはずはない。そしてこの安岡家に代表される層の不満と反発、一部「被害者意識」がやがて土佐勤皇派の倒幕運動に繋がっていくのである。

わが先祖が安岡家と親昵の間柄ではなかった(らしい)のはちょっと残念だったものの、逆にその失望も「流離譚」への興味を深めてくれた。さあ、ここでいよいよ安岡家の系図(図1 参照)を示すことになるが、系図なんてものは自分に直接関係していても退屈なものなので一般読者にとっては迷惑千万と分かっていても、家族の歴史がテーマである以上外すわけにいかない。

この系図の中で私が鉛筆で囲んだ「廣助」は文化・文政( 1804 - 1831 )の人らしく、もっぱら地主として蓄財に励んだもようである。例の、その日暮らしの百姓を食いものにしていた金貸し、といっても、当時の社会・経済を考えれば現代の倫理観で裁くのは必ずしも当たらないが。

天保の頃に成人となったその息子文助は、勤皇の志士としてウィキペディアにも載っている覚之助・嘉助という二人の「維新の英雄」の父であることから「流離譚」でも頻繁に言及されているが、文助自身が綴っているのは多くは日々の淡々とした暮らしで、おそらく逃走中・獄中の息子たちの身については記録を残さぬ方が身のため家のためとの判断からであろう。

流離譚が物語として佳境に乗り始めるのは井口村刃傷事件( 1861 年)の辺からで、上士と郷士の対立を激化させたこの事件の叙述の中で突然寺田寅彦の名前が出て来る。安岡家は寺田家とも親戚だったそうで、章太郎の従弟の壽雄さんの息子・正俊さんが「流離譚を隙間から覗く」の中で説明しているところによると、覚之助・嘉助兄弟の従弟で章太郎の祖父にあたる(別役)又彦の母親は寺田寅彦の父寺田利正の姉だったので、又彦と寅彦も従兄弟だった。利正と井口村刃傷事件とのかかわりは、この事件で不当にも(斬り合った 1 人の供をしていたというだけで)切腹を命じられた宇賀喜久馬という紅顔の美少年を介錯したのが彼の実兄の寺田利正であったことで、それが利正の生涯のトラウマになり寅彦にも影響を及ぼしたという。

物理学者であると同時に漱石の弟子としても世に知られる寺田寅彦の家は高知市に残っており、お城から遠くないその記念館の辺りに私がたまに世話になる弁護士さんの事務所があって、そこを訪ねた際にタクシーを探していて同記念館に行き当たった。物理学者としての業績は言うに及ばずその文学作品すらまともに読んだことはないものの、彼の「どんぐり」という短編は宮沢賢治の「どんぐりと山猫」(二つの作品は関係ないが)と並んで私の愛読書である。

寺田寅彦記念館は彼の生家ではなく、彼は東京に生まれ高知は少年時代を過ごした地で、同様に生家ではないがある期間住んでいた場所として近くに植木枝盛の家の旧址がある。それを知ったのは偶然で、一昨年に 60 年ぶりに再会した幼馴染みに招かれてその自宅に行ってみると、庭も広く菜園などがあってなかなか結構な住まいである。お城も見えるし、一等地に住んでいるのね、というと「この家は伯母から相続したものなんだけど、その前には植木枝盛が住んでいたそうよ」とのことで、ああ、その人日本史で習ったっけと思い出した。「流離譚」にもちらと出て来るし(安岡家の墓地の近くに埋葬されているらしい)、どこかで妙に洒落のめした写真を見たこともある。植木枝盛の生年は、そのほとんどが 1834 ~ 1838 年の生まれである「流離譚」の登場人物の中で 1852 年と一回り以上若いのだが、近年その業績が見直されているそうだ。業績は別として、この人が高知で知られているのは「自由は土佐の山間より」という言葉を遺したためで、高知の特に記者や著述家や政治家はこれを金科玉条のごとく好んで引用する。

ここでちょっと意地の悪いことを言わせてもらうと、私には土佐の男たちが「自由」を享受しているとは思えない。その多くは今でも「偏屈」と「身勝手」を特徴とし(それを「いごっそう」などと呼ぶ)、女たちはそういう男に辟易している。おかげで女の方が自由ともいえる。高知県の離婚率の高さは周知の通りで、同時に「女性が働きやすい県」の比較でも高知はトップクラス、ということは、こんな男といつまでも一緒にいては身の末が案じられるというのでサッサと別れて仕事に励むのである(それを「はちきん」という)。

そもそも土佐人というのは、「自由は土佐の山間より」にしても「板垣死すとも自由は死せず」(板垣も死んでない)にしても、「うまいこと言う」才能があるようで、弁がたち筆がたち、だから物書きが多いのではないか。などというと安岡章太郎に失礼だけれど。そういえば、章太郎のお祖父さんの従弟にあたる寺田寅彦も「天災は忘れた頃にやって来る」という名言を残していますね。

安岡家は四つに分かれているだけではなく養子に出したり嫁にやったりで、親戚・縁戚がやたら多く関係も密でややこしいことといったら。図の左端に傍士、公文、別役などの姓があるが、これはみな安岡家からの養子先で、別役は通常はベッチャクと読む。別役実という劇作家がいて彼が生れたのは満州だが父親が高知の人だった。ついでに、別役家は寺田家とも親戚だそうで、狭い社会だから有名人はみんなどこかで引きずり引っ張っている。さらに、公文といえば例の公文式学習指導法で今や世界的な名前になっているが、その創始者である公文公(とおる)は高知市の東端の村の農家に生まれている。ただ、クモン式と安岡家の関係は分からない。

地方の町村への地理的なアクセスが困難で交流の機会も乏しかった時代には、ツテも情報も限られるため婚姻はもっぱら近くの住人同士で行われるのが常で、家の継続というのが彼らの最大関心事だったから、血を絶やさぬようにと一つのコミュニティの中で息子・娘を交換するのは当然の慣習であった。安岡家が本家以下 4 つに分かれているのもそれによって家督と血統を守るためで、章太郎も徳川御三家の例など持ち出して説明しており、将軍・大名から田舎の地主・庄屋に至るまで、幾代もに亙って家を維持していくには手堅い婚姻作戦が必須だった。

そして特に身分の高い家柄では非嫡子・庶子の中に優秀な人間が多かったというのも興味深い。生命力においても長けていたらしいのは雑種強勢の例か。ただし安岡家などの郷士や貧乏侍は側室など持っていろいろ試してみる余裕もなかったので、もらう相手にはよほど気を付けねばならなかったろう。

だから図に見るように、同じ名前(同人物)があちこちに動いているのは、姪を嫁がせた甥が嫡子をなさずに亡くなったりすると、即座にその姪と別の甥との結婚が取り決められたりしたためで、安岡家一族の中でも際立って優秀で長崎で蘭学も習得した「お下」の覚之助などは引く手あまたとなり、未亡人になった本家の娘・万喜のため婿養子に遣られている。

また、正俊さんの父親である壽雄さんと章太郎とは従兄弟同士と聞いたが、章太郎の母親の恒さんと壽雄さんの母親・佐喜さんとは姉妹なので、二重に従兄弟で血が濃いわけである。それを考えると正俊さんが章太郎に寄せる想いの深さもうなずける。

井口村刃傷事件の翌年には、土佐藩の勤皇党と、明治維新に繋がる諸改革をとなえた吉田東洋との対立が先鋭化して、土佐藩の参政だった東洋は武市半平太(瑞山)をヒーローと崇める三人の若者に暗殺される。その一人が文助の息子嘉助であった。彼は逃避行のあげく捕縛され京都で処刑されるが、事はそれでは収まらずこの事件の背後に瑞山の影響力を見た藩主によって彼も捉えられ、高知市のはりまや橋近くの獄舎に入れられて、厳しい追及のあとに切腹させられる。

歴史のこの部分は維新の流れについて調べれば明らかで今さら私が武市半平太の生涯を語るつもりはないが、この人物は私の祖先と全く無縁ではないのでそのことに触れておきたい。といっても、堅苦しい史実とは関係のなく少しばかり笑いを誘うような話である。

武市半平太という人は生前から稀に見る美丈夫として知られ、「月さま、雨が」の月形半平太のモデルとされており、「流離譚」の中にも安岡覚之助が弟の嘉助に宛てた手紙に「半平太(武市)の人となり、かねて承知には候へども、これほどの好男子とは存じもよらず」とある。さらに剣術の達人でもあってその道場は繁盛し、東の安芸郡や香美郡(ここに山北がある)にも稽古に赴いたという。皇家を語るときには感極まって涙を流すほどの天皇崇拝者だったというこの人は、当時の土佐勤皇派の若者にとってスーパースターであったろう。

時は流れ半平太の切腹から 40 年近くを経ての話だが、私の父方の祖母の父親で高知市に住んでいた曽祖父に再婚の話が持ち上がった。曽祖母が逝ったとき私の祖母を含む 3 人の娘はまだ 10 代でそのためにも後添えを勧める人は多く、最終的に決まった後妻の候補が武市半平太の姪であった。それで婚礼の運びとなったのだが、もちろん伯父に当たる半平太は泉下の人となって久しかったので、花嫁の保護者としてその未亡人が付き添ってきたという。

おそらく当時古希を過ぎていたと思われるこの婦人について、祖母は「見るからに賢そうで、気品と威厳にあふれていた」と語っていた。これは、たまたまテレビドラマか何かで武市瑞山が登場したとき母が「この人の姪御さんがおばあちゃんの継母だったのよ」というので、好奇心から私が直接祖母にあれこれ尋ねたのである。祖母はこのことから分かるように上士の家の生まれで、それも祖先は藩主に直接仕えた直臣だったというから、母の実家より遥かに身分が高かった。しかし私は祖母が母のように自分の出自に関して自慢めいたことを口にするのを聞いたことがない。これは彼女が進歩的な新しい女性だったからではなくて、彼女の夫、つまり私の祖父が戦前にはカネにあかせて女遊びが激しく、祖母はそのことで心が休まる暇がなかったためである。敗戦で家は尾羽打ち枯らし自身も年とってしまっても祖父には最終的に一人に絞ったお妾さんがいて、子供の私にも何となくわかるくらい祖母は祖父の気を引くのに懸命だったから、実家のステータスなどに構っていられなかったのだ。

そういう上士の家からわが家のような田舎の百姓のもとに嫁いで来たというのも奇妙だが、曽祖父のあこぎな金貸し業のおかげで明治後半のわが家はかなり大きな地主となっており、多額納税者として県会議員その他の役職を手に入れていたから、祖母の父親は娘に縁談があったとき「これなら彼女の一生は安泰」と思ったのではないか。プライドだけは高かった N 家が私の母を百姓風情に嫁がせたのも、同じ理由からであろう。身分がどうのという前にまず生活で、娘を持つ親は「嫁かず」や「出戻り」だけは避けたかったのだから。

幸いにも祖母は祖父に惚れたらしく喜んで嫁いだのだが、その後が悪かった。父は自分の母を好きになれず、「あんな妻では親爺も外に女を作りたくなる」と言っていたこともあるが、それは違います。(その議論は面倒なので今回は省略。)

それで、半平太の姪御さんってどんな人だったの、と祖母に訊くと、眼がやたら大きくて、それもパッチリというよりギョロリという印象だったそうな。その眼のせいかどうか知らぬが、曽祖父は再婚後数年して彼女を離縁し、祖母たち三人の娘も、長女には婿を迎え次女・三女は嫁にやるなどしたので、その後については何も知らないそうである。三女は「久万」という姓の家に嫁いでおり、私が 4、5 歳の頃に父に連れられて訪ねた家は門構えも玄関も格式高かったから、安岡家の系図の中の「御用人久万家」に連なる一族かもしれない。

祖母の実家と武市家の親族との縁組が一応は成立したのは、武市家の名声や富子夫人の評判が高かったためもあろうが、第一の条件である上士同士、郷士同士という、当時まだ効力のあった決め事が満たされていたためであろう。半平太の実家はもと豪農だったのがやがて郷士を名乗ることを許され、それから約 1 世紀経った 1820 年には上士に取り立てられて、姪が曽祖父のもとに嫁ぐのに身分上の支障はなかった。

(続く)

あざなえる縄のごとし、、と見えるのは結果であって…つまりびすこさんが読んだこの本の解説がまさにそれで、結果としてみれば複雑に見えますけども日々の繰り返しの中で「出来上がっていったもの」…なのですね。 たくさんのヒントや気づきがおありになるびすこさん、小さい活字をものともせず、それよりも行間が次々と埋まっていく様が浮かんできます。 続編に期待しています…よろしくお願いします。

今回もメールの抜粋を引用させていただいて、管理人として少し補足のコメントをさせていただきます。

「・・・先日の流離譚の続きをお送りしています。このあとに②がありますが、①だけで8800 字近く、原稿用紙だと 22 枚になります。今どき 400 字詰め原稿用紙に換算する人などいないと思いますが。

原稿用紙はさすがに私も使いませんが、未だに鉛筆は手放せません。昨年秋の帰国で三菱UNIの鉛筆を 2 ダース買ってきました。ボールペンも。

田舎の町の文房具屋さんで売っていて、最初は東京の伊東屋に行かねばならないかと思っていたので、うれしくてお店の奥さんとよもやま話をしてしまいました。

日本の物に比べるとドイツの文房具はかなりお粗末で腹立たしく、どうか三菱鉛筆が存続しますように、と願っていたら、先のニュースで、数年前には 2 年後には消滅すると言われたこの企業が盛り返したと聞いて喜んでいます。

欧州も米国も政権交代が続いて目が離せません。最近はオーストリアの「極右」が政権を握るというニュース。私たち夫婦の知り合いにはこの政党のファンが結構います。いずれドイツでもAfDが・・・といってもまだ 20 %弱だから道遠しというところでしょう。

さあ、欧州はどうなるでしょうか。・・・」

びすこさんの投稿はいつもほとんど完全原稿の形の本文のワードファイルと挿入写真などの画像ファイルを添付して送ってくださるので、ホームページ作成のダッシュボードの記事投稿欄から新規の記事作成フォームを起こしてワードからテキストをコピペし、ケアレスミスを修正して細かな体裁を整えるとほぼ作業を完了して投稿できるのですが、今回は 2 点ほど補足したいと思います。

一つは最初のウェッブからの引用箇所に出典が書かれてなかったので、クレマチスが検索して簡単に見つかったので「読書メーター」の新潮文庫版のさっとさんのものとして補足しました。

もう一つは「山内家」と「山之内家」の表記が混在しているのが気になったのですが、これは歴史書についての文章で書き手が作家とほぼ同時代の生活圏の人々に取材して原稿を執筆しているので、ウィキペディアの山内一豊の項などを参照して手を加えないほうがよいと判断して原稿通りとしました。

安岡章太郎は学生時代最も愛読した作家のひとりで「海辺の光景」や「悪い仲間」など今ではすっかり忘れてしまいましたが、高知と東京という生活圏が著者と重なり、何気ない文章で深い内容に引き込む作家の世界が小説でもエッセイでも近しいものに感じられました。「流離譚」はしばらく遠ざかっていた作家のそれまでとは一変した長編で刊行後随分たってから手にしましたが、読み通すのにだいぶ苦労した記憶だけがのこっています。